ゲームにおける「運」は、プレイヤーの体験を大きく左右する要素の一つです。

運の介入度合いによって、ゲームの緊張感や戦略性、そして遊びやすさが変わります。

今回は、ゲームデザインにおける運の役割を解説し、それを踏まえたレジェスタの運要素の取り入れ方についてもご紹介します。

ゲームデザインにおける運要素

ゲームごとの運の介入率

ゲームには、それぞれ異なる「運」と「実力」のバランスが存在します。

- じゃんけん・坊主めくり → 100%運

- 麻雀 → 運7:実力3(諸説あり)

- 将棋・囲碁 → 先手後手の影響を除けば100%実力

では、トレーディングカードゲーム(TCG)ではどうでしょうか?

TCGでは、以下のような要素がランダム性(運)を生み出します。

TCGにおける運要素

- 先手・後手の決定

- ドロー(カードの引き)

- カード効果の発動条件

- コイントスやサイコロなどで効果が変わるカードが存在する。

- デッキ構築の影響

- デッキ内の同名カードの枚数や、バランスによって引きの確率が変動する。

このように、TCGでは運要素が多く絡みますが、これらのバランスをどのように調整するかがゲームデザインの肝となります。

遊んでほしい層によって運の比率を変える

ゲームにおける運要素の比率は、「どんな人に遊んでほしいか」に合わせて調整することが重要です。

運の介入度による影響

- 運要素が高いほど、初心者でも勝ちやすくなる

- 運要素が高いほど、スリルやドラマが生まれやすい

- 運要素が低いほど、実力勝負となり、競技性が高まる

- 運要素が高すぎると、実力が無意味になり「運ゲー」となってしまう

例えば、ポケモンカードゲーム(ポケカ)は、他のTCGと比べて圧倒的にコイントスを行うカードが多いです。

これは、おそらく「ポケモンが好きで初めてカードゲームに触れる層」を考慮し、初心者が勝ちやすいように運要素を強くしていると考えられます。また、コイントスのワクワク感が演出としても機能しています。

一方で、マジック:ザ・ギャザリング(MTG)や遊戯王では、コイントスやサイコロを振るカードは初期のカードに比べて少なりました。これはより実力による勝敗設計を意識していると考えられます。

確率をコントロールすることでゲーム性を高める

単にコイントス(1/2)やサイコロの出目(1/6)を使うだけでは、単調になりがちです。

そこで、確率のコントロールを行うことで、ゲームの奥深さを生み出せます。

確率を利用したボードゲームの例

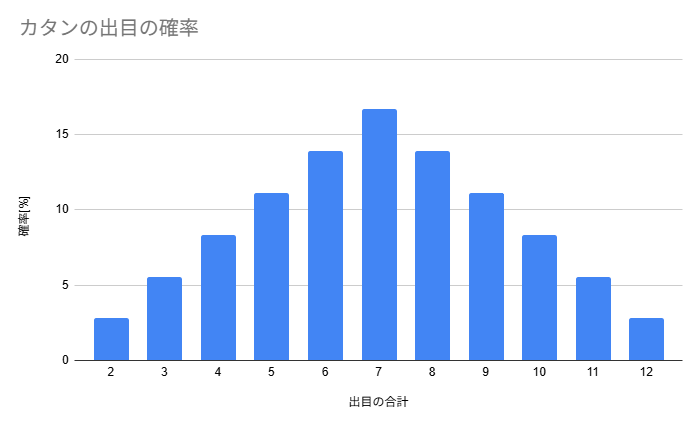

ボードゲーム「カタン」では、素材を得るためにサイコロを2つ振ります。

プレイヤーは、2つのサイコロの出目の合計が一致する場所の素材を獲得できるのですが、このときの確率は以下のように分布します。

| 出目合計 | 確率(%) |

|---|---|

| 2 or 12 | 2.78% |

| 3 or 11 | 5.56% |

| 4 or 10 | 8.33% |

| 5 or 9 | 11.11% |

| 6 or 8 | 13.89% |

| 7 | 16.67% |

このように、数字が7に近い場所に自分の街を作ったほうが”比較的”強いという新しい戦略が生まれます。

TCGにおいてもこうした確率設計を応用することで、単なる運ゲーではない深みのあるゲームを作ることができます。

確率をプレイヤーのデッキ構築に依存させる

レジェスタのスターターデッキでは、デッキの上からX枚を見て、特定の属性のキャラクターを手札に加えることができる「案内人サイクル」というカードがあります。

このカードは、デッキ構築によって効果が大きく変わる特徴があります。

デッキの組み方による影響

- 全てのカードを特定の属性キャラクターで固める

- 必ず手札に加えることができる。

- さらに、3枚の中から最適なカードを選ぶことが可能。

- 他の属性や強力なエフェクトカードをデッキに組み込む

- デッキの汎用性は上がるが、「案内人サイクル」の成功率は下がる。

このように、運要素を完全にランダムではなく、プレイヤーの選択によってコントロールできる仕組みにすることで、運の要素を組み込みながらも戦略性を高めるカードデザインを意識しています。

運と実力のバランスを見極める

運と実力のバランスを考えたゲームデザインを行うことで、初心者にも楽しみやすく、熟練者には戦略性のあるゲーム体験を提供できます。

- 運の比率を遊んでもらいたい人の目線に合わせる

- 確率設計を工夫して、単なる運ゲーにしない

- プレイヤーの選択によって、運要素をコントロールできるようにする

これらの要素を考慮しながら、「理想の運のバランス」を見つけていきましょう!