レジェンド・オブ・スターズには、さまざまな能力を持つキャラクター・エフェクト・サポートカードがあります。

今回は、カードの強さやバランス調整のために実際に行っている取り組みをご紹介します。

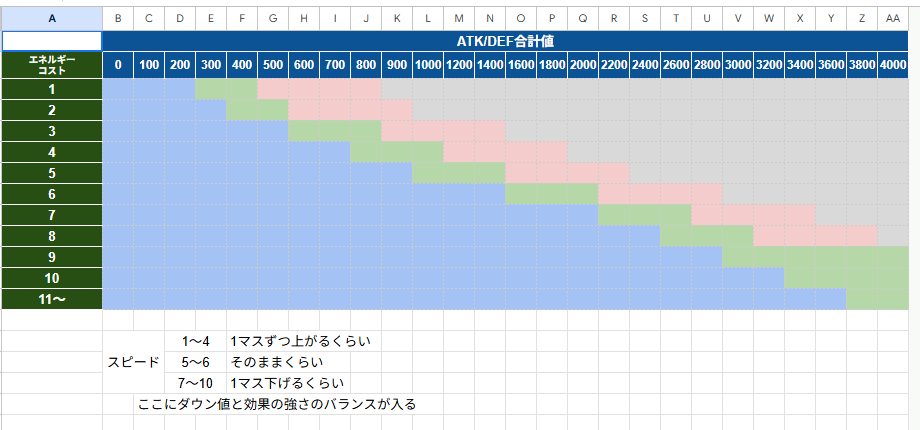

ざっくりとしたステータスの枠組みを作る

レジェンド・オブ・スターズは、コストを支払ってカードを場に出す“コスト制”のカードゲームです。

コストが低いキャラクターはステータスや能力が低く、コストが高いキャラクターはその分ステータスや能力も高くなるのが基本の設計思想です。

では、具体的に「いくつのコストならどれくらいのステータス・能力を持たせるべきか」をどう判断するのか。

そのために、まずコストとステータスの関係を示す表を作成しました。

コストに対するステータス合計値の目安や、その数値に応じてメリット能力を付与してよいか、あるいはデメリット能力で調整すべきかを整理しています。

灰色の領域は、どんなに大きなデメリット能力を付けても実装が難しいステータス合計値を指します。

各能力の基準コストを設定する

カードデザインでは、よく使われる能力についてあらかじめコストの基準を設けています。

例として

- カードを引く(ドロー)

- キャラクターを移動させる

- カードをデッキから探す(サーチ)

- エネルギーを加速する

- ステータスを上昇させる

- 相手のキャラクターを破壊する

- 相手のサポートカードを破壊する

例えばサポートカードを破壊するカードは2コスト程度を想定していますが、キャラクター破壊は4コスト程度を基準にしています。

一方で、相手の手札を捨てさせる「ハンデス」や相手のエネルギーを破壊する「ランデス」は現状実装していません。

これらは使われる側がカードをプレイしづらくなり委縮したプレイを強要させ、ゲーム体験を損ねやすいためです。

もちろん妨害要素もTCGの魅力の一つですが、レジェンド・オブ・スターズでは「お互いがやりたいことをやり切ってぶつかり合い、勝敗を決める」という体験を重視しています。

今後こうしたカードを実装する可能性はありますが、他TCGよりもコストパフォーマンスを低めに設計する方針です。

この方針に沿ってキャラクター除去はやや重め、ドローやエネルギー加速はやや軽めのコストに設定しています。

デザインを少しずつずらす

キャラクターを破壊する除去カードについては、エネルギーコスト「4」を基準としています。ただし、4だと若干デメリットがあり、逆に5以上だとややメリットがあるようなコスト感覚です。

ここから「メリット・デメリットで調整する」、「条件で調整する」、「追加要素で調整する」のパターンを紹介します。

{紅き悪魔との契約}と{蒼き悪魔との契約}はメリット・デメリットで意図して対照的な調整を行った除去カードです。

{紅き悪魔との契約}はコストが4と軽い分、スピードが1でライフを失ってしまうデメリットを持っています。

反対に{蒼き悪魔との契約}はコスト5と重い分、スピードが9となり(このゲームでは基本的にスピードの高いほうが有利)、ライフを回復する能力も持っています。

そのほかの除去カードの調整についてもご紹介します。

- 条件(範囲・制約)で調整

- 追加要素で調整

- {刻み刃の主}:6コスト。条件もあるがキャラクターとして場に出せる。

- {刻み刃の主}:6コスト。条件もあるがキャラクターとして場に出せる。

- デメリットで調整

- {神域の石化}:4コストで何でも除去できるが、相手のエネルギーを加速させてしまう。

その条件は何回発動する?達成頻度を想定する

条件付き効果をデザインする際は、

- どの程度の頻度で条件が達成されるか

- 1ターンに何回発動し得るか

を考慮します。

例えば「キャラクターが移動したとき」という条件なら、最大7回/ターン発動の可能性があります。

条件を「後ろから前に移動したとき」にすれば発動回数は4回に制限され、さらに「前から後ろに移動したとき」なら1ターン余計にかかるため、条件はより厳しくなります。

条件が厳しいほど、強力な効果や高いコストパフォーマンスを持たせやすくなります。

無限ループへの注意

カードゲームでは無限ループの可能性が常に存在します。

自分のライフが1億になったり相手に1億ダメージを与えられる…というのはゲームの面白さの1つですが、簡単に達成できてしまってはゲームバランスが崩壊しかねません。

レジェンド・オブ・スターズでは基本的に無限ループを避けていますが、3~4枚以上のコンボで成立するものは容認する予定です。万能サーチが重めの設計であり、達成が難しいためです。

特に注意が必要なのは「条件と効果の種類が同じ」ケースです。

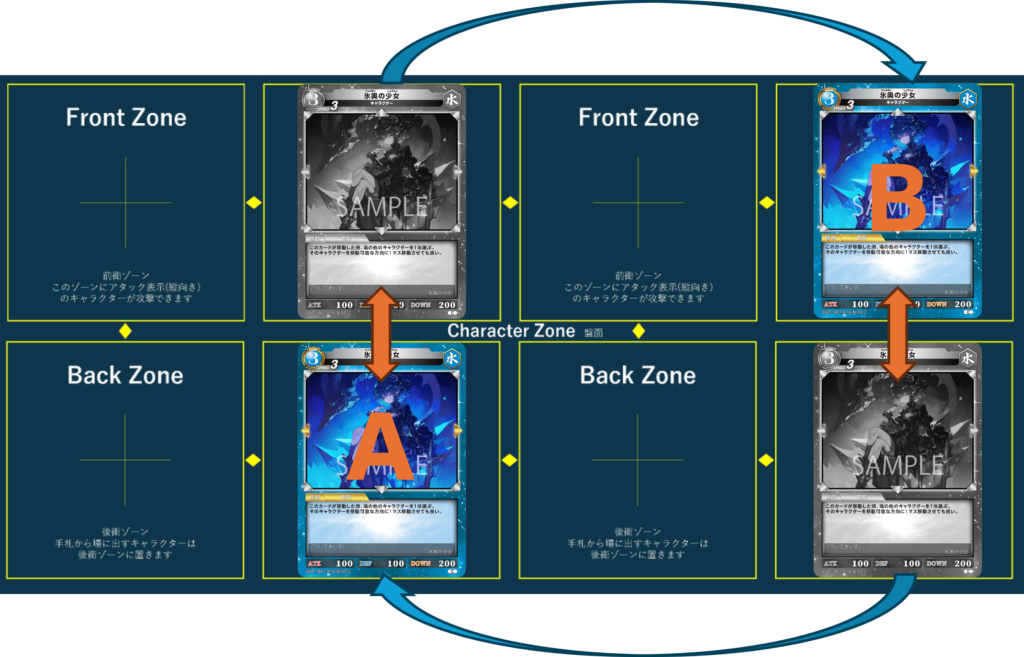

このカードが移動した時、場の他のキャラクターを1体選ぶ。

そのキャラクターを移動可能な方向に1マス移動させても良い。

これは最初にカードデザインをしたときの{氷奥の少女}というキャラクターです。

このキャラクターが移動すると、一緒に別のキャラクターも移動させることができます。

一見するとこのキャラクター自身は効果の対象にならないため無限ループしないように見えますが、{氷奥の少女}を2体並べれば、{氷奥の少女}Aと{氷奥の少女}Bで移動の無限ループが完成してしまいます。

これだけならただ移動を繰り返し行うだけですが、移動したときにダメージを与えるカードを実装したら無限ダメージ、移動したときにカードを引くカードを実装したら無限ドローに発展してしまいます。

そこで{氷奥の少女}には1ターンに1回発動する、という条件を追加して実装しています。

そのほかにも{焔龍-インフェルザーク}は条件と効果がダメージなので、「追加ダメージに追加ダメージは乗らない」といったルールを設けるなどの注意が必要です。

一方で、「移動したときにダメージを飛ばすカード」と「ダメージを飛ばしたときに移動する」カードを実装すると、その2枚でも無限ループが発生します。

こういったカードの組み合わせをすべて検証し、無限ループが発生しないようにデザインすることはかなり困難です。

そのため条件がタイミングを指定していない(アタックフェイズ開始時など)、かつ複数回発生する可能性のある条件は、すべて1ターンに1回・2回といった回数指定を付与してもいいかもしれません。

最後はやっぱり実際のプレイ

どれだけ机上で調整しても、テストプレイなしでは真のバランスはわかりません。

「思ったほど強くなかった」「思っていたよりもあまりにも強かった」といったことはたくさん出てきます。

カード単体が強いのか・組み合わさると強いのか・状況・条件でもカードの強さの評価は変わり、人によって意見もまちまちです。

またテストプレイは当時友達を集めて4人で行っていましたが、200枚を超えるカード全ての調整を確認するのはとても現実的ではありません。

スマブラやカービィの生みの親、桜井政博さんのYoutubeチャンネル「桜井政博のゲームを作るには」の「デバッグは終わらない 【チーム運営】」の回は、開発側の視点ではあり、プレイユーザーから見たら「知ったこっちゃない」という話ですが、ゲーム開発の端くれとしてとても共感する内容です。

そんな中、個人製作のTCGならではの施策でもあった、ブースターパック第1弾のプロキシを使った体験会が大きな意味を持つこととなりました。

当初としては「レジェンド・オブ・スターズを知ってもらおう」「レジェンド・オブ・スターズで楽しんでもらおう」という目的でしたが、結果として多くの体験会の参加者からカードの能力について意見を頂くことができ、全てとはいかないまでも多くのカードを製造前に修正・調整を行うことができました。

また開発側で想定していなかったカードの挙動や、ルーリングなどもマシュマロ等でいただき、完成度の高いブースターパック第1弾を皆様にご提供できる形となりました。

これからもレジェンド・オブ・スターズを遊んでいただける皆様とともに作り・長く遊んでいただけるカードゲームになるよう開発に取り組みます。

今後ともレジェンド・オブ・スターズをよろしくお願いいたします。